Sie können sich diesen Artikel zum Nachlesen und Weiterverarbeiten auch als PDF herunterladen:

|

Prof. Dr. Simon Hahnzog: Sozialpsychologie – Soziale Interaktion herunterladen |

Zurück zur Übersicht oder Artikel online lesen:

Prof. Dr. Simon Hahnzog – Ausgewählte Aspekte der Sozialpsychologie:

Soziale Interaktion

Inhaltsübersicht

- Aggressives Verhalten

- Prosoziales Verhalten

- Interpersonale Attraktion und intime Beziehungen

1. Aggressives Verhalten

Definition – Baron & Richardson (1994):

„Aggression ist jede Form von Verhalten, das darauf abzielt, einem anderen Lebewesen zu schaden oder es zu verletzen, wobei dieses Lebewesen motiviert ist, eine solche Behandlung zu vermeiden.“

Konsequenzen:

- Aggression ist durch die ihr zugrunde gelegte Motivation nicht durch die Konsequenzen definiert.

- Notwendige Voraussetzung ist das Wissen darum, dass das gezeigte Verhalten schädigen kann. Ansonsten basiert das Verhalten und die bewirkte Schädigung auf Versehen, Fahrlässigkeit oder Unfähigkeit.

- Es handelt sich nicht um Aggression, wenn die Schädigung auf Wunsch der geschädigten Person ausgeführt wurde (Perspektivendivergenz).

Unterkategorien:

- körperliche vs. verbale,

- spontane vs. reaktive,

- individuelle vs. intergruppale,

- instrumentelle vs. feindselige Aggression

Funktionalität:

- soziale Identität und Sicherung des Selbstwerts

- Soziale Anpassung und Anerkennung

- Erlangen knapper Güter

- Schädigung

- Evolutionärer Erfolg

- Verteidigung, Beseitigung aversiver Ereignisse

Entstehung

a) Philosophische Theorien zum Menschenbild:

- Nicollo Macchiavelli (1469 – 1527):

Der Mensch ist von Natur aus schlecht. Zugleich hat er jedoch als zentrale Triebfeder das Streben nach mehr und kann daher sozialisiert werden. - Thomas Hobbes (1588 – 1679):

„Homo homini lupus“ – Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf – daher kann ein friedliches gemeinsames Zusammenleben nur durch Gesellschaftsverträge gesichert werden. - John Locke (1632 – 1704):

Der Mensch ist getrieben von Egoismus, Leidenschaft und Rachsucht. - Jean-Jaques Rousseau (1712 – 1778):

Der Mensch ist von sich aus gut und wird erst durch Erziehung verändert. - Sigmund Freud (1856 – 1939):

Zwei Triebe als ambivalente Gegenstücke des Verhaltens: Eros vs. Thanatos

b) Biologische Theorien:

- Verhaltensforschung:

„Dampfkesselmodell“ (K. Lorenz) = Aggression entsteht aus der Summe aggressiver Energie, die durch einen externen Reiz hervorbricht.

Psychologisch widerlegt (z.B. mehrfache Aggression, etc.) - Genetik:

Genetischer Einfluss vorhanden, jedoch geringer als Umwelteinflüsse - Hormonelle Einflüsse:

Sowohl Testosteron als auch Cortisol zeigen keine eindeutigen, universellen Einflüsse auf aggressives Verhalten. - Physiologische Einflüsse:

Substanzen wie Alkohol begünstigen aggressive Verhaltensweisen (Selbstaufmerksamkeit und Situationsbeurteilung werden beeinträchtigt).

c) Psychologische Theorien (Auswahl):

- Frustrations-Aggressions-Hypothese (Miller et al. 1939)

Frustration (Blockierung einer zielgerichteten Aktivität) löst verschiedene Reaktionen aus, u.a. Aggression. Ob Aggression oder andere Alternativen die Frustrationsreaktion darstellen, hängt von Person- und Umweltvariablen ab, z.B. Flucht- oder Erstarrungsreaktion („fight, flight oder freeze“).

Allerdings: Aggression ist dominante Reaktion auf Frustration.Kann die Frustrationsquelle nicht erreicht werden, so kann es zu einer Aggressionsverschiebung kommen, die sich gegen eine leichter zugängliche oder weniger bedrohliche Person richtet (Zielsubstitution) oder auf eher indirekte Art geäußert wird (Reaktionssubstitution).

- Theorie der aggressiven Hinweisreize, „Situative Cues“ (Berkowitz 1967)

Beeinflusst wird die aggressive Reaktion u.a. von aggressiven Hinweisreizen – Waffeneffekt (Berkowitz et al. 1967): Zuvor frustrierte Vpn, reagierten aggressiver, wenn neben ihnen eine Pistole lag, als Vpn der KG, neben denen ein Federballschläger lag.

- operante Konditionierung(Skinner 1948)Definition und Abgrenzung:

Beim „instrumentellen Lernen“ oder „Operanten Konditionieren“ werden Lernprozesse beschrieben, bei denen die Ereignisse von der Ausführung einer Aktion abhängen. Im Unterschied zum Klassischen Konditionieren, bei dem der US unabhängig von der CR auftritt.

Hier wird S-R-Beziehung statt S-S-Beziehung gelernt!Gesetz des Effekts (Edward L. Thorndike 1898):

Thorndike untersuchte an Katzen, wie schnell sie sich aus Käfigen („puzzlebox“) befreien konnten. Das Lernen basiert hierbei auf dem Prozess des „trial and error“. Die Befreiungsversuche wurden immer kürzer, daraus folgerte Thorndike:

Folgt auf ein Verhalten eine befriedigende Konsequenz, so erhöht sich die Auftretenswahrscheinlichkeit dieses erfolgreichen (verstärkten) Verhaltens.Verstärkung

festigt die Assoziation zwischen Verhalten und KonsequenzLöschung

schwächt diese AssoziationBestrafungunterdrückt nur das Auftreten des Verhaltens (die Performanz), die Kompetenz (die Fähigkeit, im Prinzip das Verhalten zu zeigen) bleibt bestehen. Fällt die Bestrafung weg, tritt das zuvor gezeigte Verhalten schnell wieder auf.

Bestrafung ist keine gute Methode der Verhaltenskontrolle.

Will man unerwünschtes Verhalten eliminieren muss man Löschungsbedingungen herstellen. Außerdem die Gefahr der klassischen Konditionierung negativer Emotionen (Wut, Hass, Schmerz, Trauer) mit strafender Person als CS.

Konsequenzen für Pädagogik, Führung u. Kommunikation:

Wenn Bestrafung zur Verhaltenskontrolle eingesetzt wird, dann:

- kurze Dauer der Bestrafung

- geringe Intensität (Vermeidung klassisch konditionierter aversiver Emotionen mit Erziehungsperson als CS

- keine körperliche Züchtigung (Vermeidung klassisch konditionierter aversiver Emotionen mit Erziehungsperson als CS)

- sollte auf Situation beschränkt bleiben, in der das unerwünschte Verhalten auftritt (diskriminative Hinweisreize beachten)

- unmittelbare Kontingenz beachten (nicht: „Warte bis Papa nach Hause kommt.“)

- Wichtig: Aufzeigen leicht durchführbarer Verhaltensalternativen, die mit positiver Verstärkung einher gehen (vgl. konstruktives Feedback).

- Modelllernen (Bandura 1977)

Leitgedanke:

Erfahrungen über Verhaltens-Verstärkungskontingenzen braucht nicht jeder Mensch persönlich zu machen, sondern kann sie per Beobachtung sammeln und der Steuerung seines eigenen Verhaltens zugrunde legen.

Definition:

Beobachtungslernen beschreibt den Erwerb oder die Veränderung von Verhaltensweisen durch Beobachtung eines sozialen Modells (Vorbildes), welches entweder real oder symbolisch, beispielsweise durch Film, Fernsehen, Text etc. gegeben sein kann.

Modelllernen ist am erfolgreichsten, wenn:

- beobachtet wird, dass das Modell für sein Verhalten verstärkt wird.

- das Modell als positiv wahrgenommen wird (z.B. wenn es beliebt erscheint, über Macht verfügt, respektiert wird).

- der Beobachter Ähnlichkeiten zwischen sich und dem Modell wahrnimmt (z.B. Modell hat ähnliche Hobbies, Fähigkeiten, Beruf).

- das Verhalten des Modells sichtbar und auffällig ist (Figur-Grund Gliederung).

- die Kompetenz des Beobachters ausreicht, das Modellverhalten nachzuahmen (Handlungen können neu sein, müssen aber in ihrer Komplexität dem jeweiligen Entwicklungsstand angepasst sein.)

Konsequenz für Erziehungs- und Führungsverhalten:

Sich des eigenen Modellverhaltens bewusst sein und sich dementsprechend verhalten: „Live what you preach.“

- Erregungsübertragung (Zillmann 1978)

Grundlage:

Erhöhte physiologische Erregung (engl. „arousal“ – z.B. körperliche Erschöpfung, Hunger, Durst etc.) kann aggressive Reaktionen (egal welcher Ursache) verstärken.

- Theorie der Errungsübertragung (Excitation-Transfer):

Die Theorie geht davon aus, dass erhöhte Erregung die Aggressionsbereitschaft steigert, auch in Situationen, die nicht Ursache der Erregung sind. Dabei kann eine Resterregung aus früheren Situationen zur Erregung aus der aktuellen Situation additiv hinzukommen.

Je unklarer die Ursache für die körperliche Erregung, desto stärker der Effekt der Erregungsübertragung.

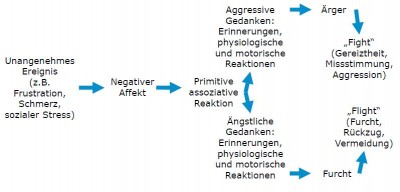

- Kognitiv-Neoassoziationistisches Modell (Berkowitz 1993)

Grundlagen:

Theoretisches Modell, dass den Zusammenhang zwischen negativem Affekt und aggressivem Verhalten beschreibt.

Es werden insbesondere Gedächtnis- und Bewertungsprozesse berücksichtigt. Demnach kann ein negativer Affekt zu zwei möglichen Gedächtnissystemen führen, die wiederum eine spezifische Reaktion zur Folge haben („fight or flight“).

Einfache Assoziationen sind entscheidend für die Art der Reaktion.

Nicht die Situation an sich, sondern erst die Assoziationen und Kognitionen führen zu Aggression!

Kritik: Dritte basale Angstreaktion („freeze“) wird nicht berücksichtigt.

d) Personale Bedingungen:

- Aggression als trait (stabiles Persönlichkeitsmerkmal):

Zeitliche Stabilität vergleichbar mit der von Intelligenzwerten. Dadurch ist bei sehr hohen und sehr niedrigen Werten zukünftiges aggressives Verhalten relativ gut vorhersagbar.

- Feindselige Attributionsstile:

Tendenz, mehrdeutiges Verhalten anderer Personen als Ausdruck feindseliger Absicht zu interpretieren. à „culture of honour“

- Geschlechterunterschiede:

Kriminalstatistiken belegen ein einen starken Männerüberhang bei Gewaltverbrechen. Die Stärke des Geschlechtseffekts ist jedoch von mittlerer Größenordnung und zudem für verbale Aggression geringer als für körperliche.

e) situative Bedingungen:

- Alkohol:

Spielt eine wichtige Rolle bei Gewaltverbrechen, insbesondere Mord, häuslicher Gewalt, sexuellem Missbrauch, sexueller Gewalt, Partnergewalt und intergruppaler Gewalt (aggressionsfördernde Wirkung auch bei anderen psychogenen Substanzen, u.a. Koffein!).

Allerdings starke intraindividuelle Unterschiede (à Persönlichkeitsfaktoren).

- Temperatur: Hitzehypothese (Anderson et al. 2000):

Gewaltverbrechen im Sommer häufiger als im Winter. Jedoch Einfluss des unterschiedlichen Sozialverhaltens.

In Laborexperimenten ließen sich keine eindeutigen Ergebnisse belegen:

Anstieg von aggressivem Verhalten bei steigender Temperatur (u.a. auch bei Schwüle, Schmerz, Gestank), jedoch sinkt die Aggressionstendenz ab 30° C wieder.

f) Mediale Gewaltdarstellung:

Empirische Untersuchungen (Labor-, Längsschnitt-, Korrelationsstudien) belegen, dass die Wahrscheinlichkeit aggressiven und gewaltsamen Verhaltens durch Gewalt in den Medien sowohl kurz- als auch langfristig erhöht wird.

Jedoch sind die Effektstärken ziemlich gering.

Wirkung:

- Accessibility: Leichtigkeit für den Zugriff auf aggressive Muster erhöht.

- Soziale Lernprozesse: Großteil der dargestellten aggressiven Verhaltensweisen wird belohnt oder bleibt unbestraft.

- Habituation: Mitgefühl mit den Leiden von Gewaltopfern wird durch langfristigen medialen Gewaltkonsum verringert.

- Entwicklung eines feindseligen Attributionsstils bei mehrdeutigen Situationen wird gefördert.

2. Prosoziales Verhalten

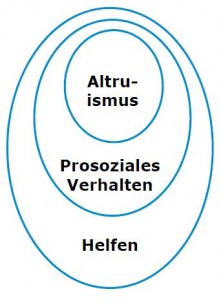

Definitionen

- Helfen:

Handlungen, die die Absicht verfolgen, die Situation des Hilfeempfängers zu verbessern. - Prosoziales Verhalten:

Hilfeverhalten, das nicht durch berufliche oder private Verpflichtungen motiviert ist und nicht von einer Organisation ausgeführt wird. Begrenzte Ausnahmen: Wohltätigkeitsorganisationen. - Altruismus:

Prosoziales Verhalte, dessen oberstes Ziel darin besteht, einer anderen Person zu nützen, und persönliche Ziele nachrangig sind.

Sozialer Einfluss:

Variablen der sozialen Situation haben den größten Einfluss darauf prosoziales Verhalten zu behindern oder zu verhindern:

- Effekt der Anzahl (Verantwortungsdiffusion) (Darley & Latané 1968):

Einfluss der Gruppengröße auf das Hilfeverhalten: Je größer die Anzahl der Gruppenmitglieder, desto geringer Wahrscheinlichkeit dafür.

Hintergrund: Jeder Einzelne glaubt, dass nicht die ganze Verantwortung alleine auf ihm lastet – er „teilt“ diese mit den anderen Zeugen.

- „Nothing has happend“:

Implizite Modellierung durch das Verhalten der anderen Zeugen: Die Zeugen sind sich gegenseitig Modell für Passivität, „Nichts-Tun“ wird zu einer sozialen Norm (Pluralitische Ignoranz)

- „Fear of embarrassment“:

Aus Angst, sich zu blamieren, entsteht Verlegenheit. Dies spielt insbesondere dann, wenn die Zweifel daran erfolgreich zu sein hoch sind. Der gleiche Effekt tritt ein, wenn die Situation irrtümlich als gefährlich eingeschätzt werden könnte (Bewertungsangst).

- Eile:

Je stärker potenzielle Helfer unter Zeitdruck stehen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie helfen.

Hilfeverhalten im Notfall: Rahmenmodell des Hilfeverhaltens (Darley & Latané 1968):

a) Erkenne die Situation

b) Interpretiere die Situation als Notsituation

Hilfsbedürftigkeit muss eindeutig signalisiert sein und auch Kontextreize müssen für Notsituation sprechen vgl. Attributionsprozesse!

Problem: Pluralistische Ignoranz:

„Die anderen helfen nicht, also gibt es auch keine Notsituation.“

c) Übernehme persönliche Verantwortung

Problem: Verantwortungsdiffusion

d) Wähle einen Weg, um zu helfen

e) Führe die Entscheidung aus!

Voraussetzung: Möglichkeit und Fähigkeit zur Hilfeleistung.

Nur wenn alle fünf Stufen erfolgreich absolviert werden, kommt es zu Hilfeverhalten.

Weitere Einflussvariablen: Kosten-Nutzen-Rechnung, Gerechte-Welt-Phänomen, Einfluss von Stereotypen etc.

Entstehung von prosozialem Verhalten

a) Der evolutionäre/soziobiologische Ansatz:

Prosoziales Verhalten gegenüber Verwandten (Träger ähnlicher Genkombinationen) erhöht eine erfolgreiche Verteilung der eigenen Gene in die nächste Generation. Die Bereitschaft zur Hilfeleistung steigt mit dem Grad der Verwandtschaft.

Problem: Keine interindividuellen und kontextabhängigen Unterschiede.

b) Reziproker Altruismus

Hintergrund: Prosoziales Verhalten erhöht die eigene Überlebenschance. Nutzen der geleisteten Hilfe: Chance, selbst Hilfe zu erhalten, ist erhöht.

Bedingungen: Vertrauen, Stabilität in die Gruppenmitgliedschaft, Dauerhaftigkeit der Gruppe, hohe gruppeninterne Wiedererkennbarkeit.

Kulturunabhängige Reziprozitätsnormen:

Menschen sollen denen helfen, die ihnen geholfen haben.

Menschen sollen die nicht verletzen, die ihnen geholfen haben.

c) Der individualistische Ansatz:

Hilfreiches Verhalten wird weniger durch genetische Bedingungen, sondern eher durch soziales Lernen erworben.

Effekte der Emotion:

Im Allgemeinen fördert positive Stimmung die Bereitschaft zur Hilfeleistung. Die Auswirkungen der positiven Stimmung sind zeitlich nur sehr begrenzt jedoch stärker und beständiger als die Effekte negativer Stimmung.

Auch negative Affekte können prosoziales Verhalten hervorrufen:

Interpersonelle Schuld (empfundene Verantwortung für das Leiden eines anderen) erhöht prosoziales Verhalten und trägt in der Regel dazu bei, dass persönliche Beziehungen aufrecht erhalten werden.

Zudem: Das Leid anderer erzeugt negative Gefühle, diese werden durch Hilfeleistung verringert.

Allerdings: Traurigkeit senkt die Bereitschaft zur Hilfeleistung.

Persönlichkeitsfaktoren, die prosoziales Verhalten vor allem bedingen:

- Empathie

- soziale Verantwortung

- internale Kontrollüberzeugung

- Glaube an eine gerechte Welt

- positives Selbstwergefühl

Besondere Perspektiven von Hilfeverhalten:

- Kompetitiver Altruismus:

Sich gegenseitig an Altruismus in der Öffentlichkeit übertreffen, um in der Rangliste höher zu steigen und selbst besseren Zugang zu Ressourcen zu bekommen.

- Konsequenzen von Hilfe:

Hilfe erhalten wird nicht immer positive wahrgenommen. Wenn Hilfe nicht benötigt wird oder der Selbstwert unter der Zuhilfenahme von Unterstützung verringert wird, kann implizieren, dass der Hilfeempfänger schwach und bedürftig ist.

Voraussetzung für erfolgreiche Hilfeleistung:

- Reduktion von Ambiguität („Ich brauche jetzt Hilfe.“)

- konkrete Verantwortlichkeit herstellen („Ich brauche deine Hilfe.“)

- Identifikation mit Hilfsbedürftigem fördern („Versetz dich in meine Lage.“)

- Aktivierung von Normen

3. Interpersonale Attraktion und intime Beziehungen

Grundlagen:

- Affiliation:

Die Tendenz, die Gesellschaft anderer Menschen zu suchen, selbst wenn wir uns ihnen nicht besonders nahe fühlen.

- Attraktivität – Zwischenmenschliche Anziehung:

Positive Gefühle gegenüber einer anderen Person einschließlich der Tendenz, die Gegenwart des anderen zu suchen.

- Bindungstheorie (John Bowlby, 1969):

Affiliation ist eine angeborene Verhaltenstendenz, die dazu führt, dass Neugeborene bei Gefahrensituationen engen Kontakt zu ihrer Mutter suchen und so eine enge Beziehung aufbauen. Durch Verhaltensweisen wie Lächeln und Schreien erhöhen sie ihre Überlebenschancen.

Je sicherer diese Bindungserfahrung, desto stabiler die Grundlage für intime Beziehungen im Erwachsenenalter

Theorie des sozialen Vergleichs (Festinger):

Hypothese:

Menschen suchen den Kontakt zu den Personen, mit denen sie sich am besten vergleichen können, um Informationen über ihre eigenen Emotionen und ihr effektivstes Verhalten zu erhalten.

Insbesondere folgende Grundannahmen bedingen soziale Vergleiche:

- Menschen haben das Bedürfnis, sich ein realistisches Bild von der Welt zu machen – die eigene Persönlichkeit eingeschlossen.

- Wenn objektive Vergleiche nicht möglich sind, findet sozialer Vergleich statt.

- Ein Grundmotiv des Menschen ist es, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern.

- Personen mit ähnlichen Eigenschaften/Hintergrund bieten die meisten Informationen für soziale Vergleiche (Peer comparison).

- Menschen sind motiviert Einstellungsdissonanzen zu anderen zu reduzieren.

Soziale Unterstützung – vier Komponenten (House 1981):

Attraktivität erfüllt unter anderem den Zweck, soziale Unterstützung einfacher und erfolgreicher zu erhalten. Hierbei kann die Art der Unterstützung in vier verschiedenen Komponenten differenziert werden:

- Emotionale Unterstützung (sich umsorgt, geliebt und geschätzt fühlen)

- Einschätzungsunterstützung (Rückmeldung, wie man Objekte bewertet)

- Informationale Unterstützung (Informationen zu Objekten erhalten)

- Instrumentelle Unterstützung (konkrete Hilfe erhalten)

Einsamkeit:

Affektive Reaktion auf das subjektiv empfundene Defizit von Anzahl und Art sozialer Beziehungen. Es werden differenziert (Weiss 1975):

- Nichtvorhandensein eines vertrauten Partners→ emotionale Einsamkeit

- Nichtvorhandensein unterstützender Freunde sowie fehlende Einbettung ein soziales Netz → soziale Einsamkeit

Emotionale Einsamkeit kann kaum durch Freunde oder soziale Netzwerke kompensiert werden (vgl. Bindungstheorie).

Epidemiologische Untersuchungen belegen: Erhöhte Sterblichkeit im Alter bei sozialer Einsamkeit (insbes. Männer).

Entstehung von Freundschaften – Räumliche Umwelt:

Räumliche Nähe erleichtert die Entstehung von Freundschaften (Festinger et al. 1950, Back et al. 2008):

- Weniger (räumliche) Hürden für die Entwicklung einer Freundschaft.

- Größere Wahrscheinlichkeit für mehr Informationen über andere Personen.

- Möglichkeit gemeinsame Interessen und Einstellungen zu entdecken eher gegeben als bei räumlicher Distanz.

- Mere-Exposure-Effekte à Intensives Menschliches Zusammensein

- Nicht zuletzt:

Je mehr räumliche Nähe – auch bedingt durch Institutionen, Regionen, Veranstaltungen, die wiederum ähnliche Einstellungen ermöglichen – desto höher die Wahrscheinlichkeit, sich zu begegnen. - Ähnlichkeit von Einstellungen:

Ähnlichkeit in Bezug auf Alter, Familienstand, Ethnie, Intelligenz und insbesondere in Bezug auf Einstellungen begünstigen Freundschaften.

Heymans & Wiersma (1905):

Menschen sind häufiger mit Partnern verheiratet, die ähnliche Einstellungen (z.B. in Bezug auf: Essen & Trinken, Politik und Religion).

Byrne (1971) – Attraktionsparadigma:

Zwischenmenschliche Anziehung ist direkt proportional zu der Ähnlichkeit der Einstellungen zwischen den Personen.

Zentrale Wirkung: Klassische Konditionierung durch emotionale Reaktion auf Einstellungsäußerung.

Neben Vertrautheit ist physische Attraktivität eine starke Determinante von Sympathie:

- „What is beautiful is good“-Stereotyp:

Attraktiven Personen werden bessere Eigenschaften zugeschrieben. - Halo-Effekt: Attraktivität überstrahlt andere Eigenschaften

- Self-fulfilling-prophecies

- Determinanten der physischen Attraktivität:

Symmetrie

- „Babyface“-Stereotyp bei Frauen (Zebrowitz 1997):

- große Augen, rundes Gesicht, schmale Nase und Kinn.

- Evolutionsbiologische Perspektive: Attraktiv sind solche Merkmale, die die

Chance auf erfolgreiche Reproduktion erhöhen- Übereinstimmung mit aktuellen Normen der Attraktivität

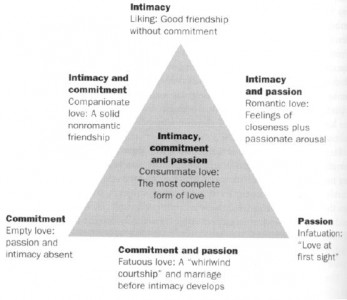

Komponenten einer Liebesbeziehung (Sternberg 1988):

- Intimität: Vertrauen, Nähe, Verbundenheit, Wärme und Selbstöffnung

- Leidenschaft: Physische Erregung, sexuelle Anziehung, starke Gefühle

- Bindung: Kurzzeitig: Entscheidung, eine Person zu lieben Langfristig: Bindung, Aufrechterhaltung

Arten von Liebe nach der Dreieckstheorie (Sternberg 1988):

- Nicht-Liebe: Weder Intimität noch Leidenschaft noch Bindung

- Mögen: Starke Vertrautheit, aber geringe Leidenschaft und Bindung

- Romantische Liebe: Intimität u. Leidenschaft, geringe Bindung (à Flirt)

- Vernarrtheit: Starke Leidenschaft, aber geringe Intimität und Bindung

- Alberne Liebe: Leidenschaft und Bindung, jedoch geringe Vertrautheit

- Leere Liebe: Intensive Bindung, geringe Leidenschaft und Vertrautheit

- Kumpelhafte Liebe: Vertrautheit und Bindung, geringe Leidenschaft

- Vollendete / Vollkommene Liebe

Bindungsstile nach Bartholomew & Horowitz (1991):

Personen mit sicherem Bindungsstil:

sind weniger eifersüchtig; können leichter um Unterstützung bitten; haben weniger Angst, verlassen zu werden; neigen dazu Partnern stärker zu vertrauen; haben stabilere und befriedigende Beziehungen.

Festlegung (Commitment) auf einen Partner:

Folgende Faktoren erhöhen die subjektiv empfundene Zufriedenheit der Partner in einer Liebesbeziehung – Investment-Modell (Rusbult & Buunk, 1993):

- Hohe Zufriedenheit:

Hohe Erträge aus Partnerschaft, erhöhen Zufriedenheit und Festlegung - Geringe Qualität der Alternativen:

Geringe Chancen auf bessere Alternativen (alternative Partner, Alleinleben, Substitution durch Freunde, Beruf etc.) erhöhen Festlegung. - Höhe der Investitionen:

Je höher die Investition (Zeit und Energie, Opfer bringen, Freundeskreis aufbauen, gemeinsame Erinnerungen, Hobbies, Besitztümer) in die Partnerschaft, desto höher die Festlegung.

Trennen – Verlassen – Scheidung:

Risikofaktoren, die eine Trennung/Scheidung begünstigen:

- Junge Paare, die zum ersten Mal heiraten

- „Egocentric-Bias“: Eigenes Verhalten ist sowohl Grund als auch Ziel de Verhaltens des Partners

- Nach den ersten fünf Jahren einer Ehe nimmt das Risiko einer Scheidung signifikant ab.

- Kinder

- Mangelnde Konfliktbewältigung und negative Kommunikation

- Übertragung von beruflichen Problemen auf die Partnerschaft

Literatur

Lehrbücher:

- Aronson, E., Wilson, T.D. & Akert, R.M. (2008). Sozialpsychologie. München: Pearson Studium.

- Baron, R. A., Branscombe, N. & Byrne, D. (2008). Social Psychology. Boston: Pearson.

- Bierhoff, H.-W. & Frey, D. (Hrsg.)(2006). Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie. Göttingen: Hogrefe.

- Gerrig, R. & Zimbardo, P. (2008). Psychologie. München: Pearson.

- Jonas, K., Stroebe, W. & Hewstone, M. (Hrsg.) (2007). Sozialpsychologie. Heidelberg: Springer.

- Marmet, O. (2006). Ich und du und so weiter. Kleine Einführung in die Sozialpsychologie. Weinheim: Beltz.

- Werth, L. & Mayer, J. (2008). Sozialpsychologie. Berlin: Spektrum.

Weitere Quellen und Literatur erhalten Sie gerne auf Anfrage oder in unseren Literaturempfehlungen.